-

3월 12일(일)부터 19일(일)까지 하버드대 학생단 이화여대 방문 2007년부터 국내 유일의 HCAP(Harvard College in Asia Program) 파트너 이화여대 서울 컨퍼런스는 하버드 학생들이 가장 만족하는 컨퍼런스로 손꼽혀 지난 1월 보스턴에서 열린 Harvard College in Asia Program 사진 이화여자대학교(총장 김은미)는 3월 12일(일)부터 19일(일)까지 8일간 미국 하버드대학교 학생들을 초청해 수준 높은 학술강연과 문화체험 활동을 진행하는 Ewha-Harvard College in Asia Program(HCAP) 서울 컨퍼런스를 개최한다. HCAP은 하버드대학교와 아시아 파트너대학교 학생간의 학술 및 문화교류를 통해 국제 네트워크를 구축하고 미래의 아시아 전문리더를 양성하기 위한 컨퍼런스다. 하버드와 협정을 맺고 있는 아시아 8개 대학에서 선발된 학생들을 하버드대학교로 초청하는 1차 ‘보스턴 컨퍼런스’와 하버드대학교 학생들이 아시아 대학을 방문하여 진행하는 2차 컨퍼런스로 구성된다. 이화여대는 2007년 이래 국내 최초이자 유일한 HCAP 파트너로 참여하고 있으며, 이화여대에서 진행하는 서울 컨퍼런스는 매년 하버드 학생들이 가장 만족하는 컨퍼런스로 손꼽히고 있다. 올해 Ewha-HCAP 서울 컨퍼런스는 코로나19 이후 처음으로 대면행사로 개최되어 학생들의 큰 기대를 모으고 있다. 컨퍼런스는 학술교류 프로그램과 문화교류 프로그램으로 구성되며, 이번에 이화여대 학생들이 정한 학술교류의 주제는 ‘UN 지속가능발전목표(UN-SDGs) 달성’이다. 13일(월)에는 정재현 이화여대 국제학부 교수가 ‘Overview of the SDGs’, 조대식 국제개발협력민간협의회(KCOC) 사무총장이 ‘Partnership for the Goals’를 주제로 강연을 진행한다. 이어 14일(화)에는 강민아 이화여대 행정학과 교수가 ‘Good Health & Wellbeing’, 고민희 이화여대 정치외교학과 교수가 ‘Gender Equality’에 대해 강연을 펼친다. 15일(수)에는 사회적 약자를 위한 도시건축에 관한 책 ‘도시를 걷다’의 저자인 이훈길 ㈜종합건축사사무소 천산건축 대표가 ‘Sustainable Cities and Communities’를, 미생물 분해로 플라스틱 재활용의 효율과 편의를 높이는 청년 창업 기업 ㈜리플라의 서동은 대표가 ‘Climate Action’을 주제로 강연한다. 컨퍼런스 기간의 오후 시간에는 다양한 문화 교류 프로그램이 진행된다. 이화여대 캠퍼스투어를 비롯해 전통시장, 경복궁, 박물관을 방문해 한국의 역사와 전통문화를 소개하며, 신촌, 홍대, 동대문, 가로수길, 여의도와 명동 등 젊은이들의 문화를 향유할 수 있는 서울 각 지역도 함께 둘러보며 다양한 체험을 진행할 예정이다. 한편 지난 1월 15일(일)부터 21일(토)까지 일주일간 이화여대를 비롯해 도쿄대학교(University of Tokyo), 홍콩대학교(University of Hong Kong), 국립타이완대학교(National Taiwan University), 방콕 쭐랄롱꼰대학교(Chulalongkorn University), 싱가포르 국립대학교(National University of Singapore), 이스탄불 보가지시 대학교(Boğaziçi University), 뭄바이 하비에르대학교(St. Xavier's College) 등 아시아 8개 대학 학생들이 하버드대학교를 방문하는 1차 보스턴 컨퍼런스가 성공리에 개최됐다. 보스턴 컨퍼런스는 ‘Start Small, Think Big : Change Starting From Our Local Community’를 주제로 10명의 유명 연사들의 강연을 듣는 학술 교류와 함께 하버드대표단이 준비한 다양한 투어프로그램과 친목 활동이 진행됐다. 이화여대 학생대표단으로 지난 1월에 보스턴 컨퍼런스를 참여한 후 서울 컨퍼런스를 기획, 준비한 강경민(정치외교학과 19) 씨는 “지속가능한 사회를 위해 우리가 속한 대학과 사회에서 어떤 변화와 기여를 할 수 있을지 이화여대 학생들이 함께 고민한 결과를 하버드 학생들과 공유하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라고 말하며 이번 하버드 학생들의 방문과 교류에 기대를 표했다. Original Source: 이화여대, 하버드대 학생들과 함께하는 국내 유일의 HCAP 프로그램 8일간 개최 - 교수신문 (kyosu.net)

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.09.02

- 조회수55

-

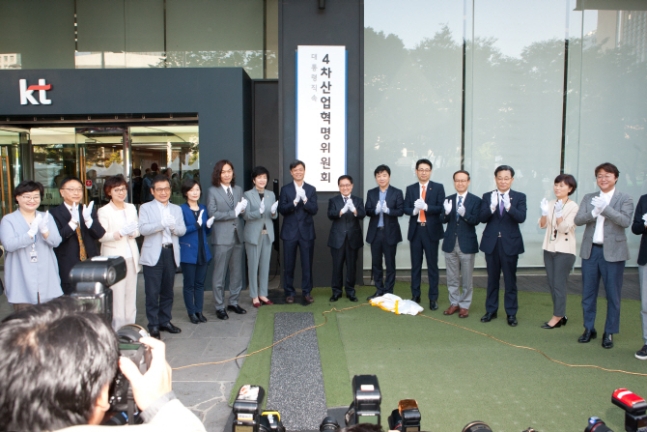

- 위원장 포함 산업계 10명 중 9명이 인터넷과 AI 경력자 - 교수도 9명, 정부 당연직 5명..장병규 위원장 "팀플레이 자신 있다" - 10월 중 첫 회의..11월 중 기본정책방향 발표 예정 [이데일리 김현아 기자] 대통령 직속 4차산업혁명위원회(위원장 장병규 블루홀 이사회 의장)가 26일 드디어 출범했다. 당초 총리급 위원장에 과기정통부 장관과 대통령 정책실장이 부위원장을 맡고 대다수 부처가 참여하는 ‘매머드 위원회’로 설계됐지만, 출범식 날 모습은 위원장과 20명의 민간 위원에 4개 부처 장관(과학기술정보통신부·산업통상자원부·중소벤처기업부·고용노동부), 청와대 과학기술비서관이 참여하는 26명으로 조직이 축소됐다. 그래서 4차산업혁명위원회가 온·오프라인 갈등을 조정하거나 부처간 칸막이를 없애 4차 산업혁명을 가로막는 규제를 개선하는데 얼 만큼 힘을 발휘할지 의문이 제기되는 게 사실이다. 하지만 이번에 출범한 26명의 위원들 면면을 보면, 부처간 갈등이 있는 규제나 정책에 대해 디지털 세대의 입장에서 조율하고 조정하는 역할을 어느 정도 할 수 있을 것으로 기대된다. 4차산업혁명위원회 현판 제막식이 26일 오전 광화문 KT빌딩 앞에서 열렸다. 왼쪽부터 문미옥 과학기술보좌관, 박종오 전남대 교수, 서은경 전북대 교수, 문용식 (사)공유사회네트워크함께살자 이사장, 백성희 서울대 교수, 한재권 한양대 교수, 김영주 고용노동부 장관, 장병규 위원장(블루홀 이사회 의장), 유영민 과학기술정통부 장관, 임춘성 연세대 교수, 이경일 솔트룩스 대표, 노규성 선문대 교수, 최수규 중소벤처기업부 차관, 강민아 이화여대 교수, 주형철 서울산업진흥원 대표이사다. 20명의 민간 위원 중 학계를 제외된 사람들이 대부분 인터넷과 인공지능(AI) 전문가인데다, 장병규 위원장이 ‘팀플레이’를 강조하며 작은 분야라도 4차 산업혁명에서 성과를 내겠다고 자신했기 때문이다. ◇산업계 10명 중 9명이 인터넷·AI 경력자 4차산업혁명위원회의 민간 위원은 위원장 제외 업계 9명, 학계 9명, 연구계 2명이다. 여기에 4개 부처 장관과 문미옥 청와대 과학기술보좌관 등 당연직 정부 위원 5명이 포함된다. 인터넷·AI 등 소프트웨어 경력자가 산업계 출신 10명 중 9명을 차지하고 있다. 장병규 위원장은 네오위즈·첫눈 등을 거쳐 본엔젤스파트너스라는 벤처캐피탈을 창업한 바 있다. 미 라이코스 CEO 출신인 임정욱(스타트업얼라이언스 센터장)씨, SK커뮤니케이션즈 대표이사 출신인 주형철(서울산업진흥원 대표이사)씨, 결제서비스 업체 갤럭시아커뮤니케이션즈 대표이사를 역임한 고진(한국무선인터넷산업연합회장)씨, 아프리카TV의 운영사였던 나우콤을 창업한 문용식(사단법인 공유사회네트워크 함께살자 이사장)씨, 다이알패드·엔씨소프트·네이버 등에서 개발자로 일한 박찬희(SK텔레콤 커뮤니케이션플랫폼본부장)씨 등은 인터넷 전문가들이다. 여기에 의료분야 AI 업체 루닛의 백승욱 대표, 토종 AI 엔진 개발업체 솔트룩스의 이경일 대표가 합류했고, 현대차에서 제품신뢰성 확보실장·보스턴컨설팅그룹(BCG)컨설턴트를 지낸 김흥수 현대차 커넥티비티실장도 민간 위원으로 참여한다. 인터넷 업계 관계자는 “4차산업혁명위원회 위원들 중 상당수가 직접 벤처를 창업해 성공한 사람들이나 외부 눈치를 보지 않고 디지털 확산에 따른 업의 본질에 관심을 두는 사람들이어서 기대감이 크다”고 밝혔다. 통신업계 관계자는 “위원회가 지나치게 큰 그림에 집중해 시간을 보내는 게 아니라, 작더라도 성과 있는 작업에 집중하는 실용성을 갖추는 것 같다”고 기대했다. 장병규 위원장도 “위원회가 4차산업혁명을 추진함에 있어 민과 관, 산학연 간에 충돌이 발생했을 때 직접 관여하는 형태는 아니다”라면서도 “민간 위원들이 지금까지 현장에서 겪었던 문제가 (부처 간, 업종 간 갈등 해소에) 자연스럽게 연결될 것으로 본다”고 말했다. 문재인 정부의 4차 산업혁명위원회 초대 위원장에 위촉된 장병규 블루홀 이사회 의장. 이데일리 신태현 기자 ◇교수도 9명…민간 조정 역할 ‘시험대’ 교수들도 9명이 포함됐다. 보건의료·사회복지정책 전문가인 강민아 이화여대 행정학과 교수를 포함해 국정위 전문위원 출신인 노규성 선문대 경영학과 교수, 이대식 부산대 경제학부 교수, 임춘성 연세대 정보산업공학과 교수가 포함됐다. 여성인 백성희 서울대 생명과학부 교수와 서은경 전북대 반도체과학기술학과 교수, 안랩 최고기술책임자 출신인 이희조 고려대 통신공학부 교수, 박종오 전남대 기계공학부 교수, 한재권 한양대 산학협력중점교수도 민간 위원으로 활동한다. 연구계에선 강수연 항공우주연구원 선임연구원, 이재용 국토연구원 스마트녹색도시연구센터장이 활동한다. 다소 자유로운 분위기의 민간 위원들과 교수 출신들 사이에서 ‘팀플레이’가 가능할 까 의문도 있다. 하지만 장병규 위원장은 “정부 정책에 대해 심의·조정을 잘해야 혼란 없이 앞으로 갈 수 있다”며 “주무부처에 휘둘리지도 않을 것이다. 민간과 주무부처와 청와대의 생각을 받아서 하는 ‘팀플레이’가 중요하다. 네 번의 창업이 모두 공동창업이었다. 잘 할수 있다”고 자신했다. 장석영 4차산업혁명위 지원단장은 “위원회 공식 회의는 10월 중 열리고 11월에 4차 산업혁명에 대한 기본적인 정책 방향을 담은 대책을 만들 것”이라면서 “12월부터는 데이터나 각 산업이나 분야별 대응방향을 (위원회에)보고할 계획”이라고 말했다. 김현아 (chaos@edaily.co.kr) Original Source: 4차산업혁명위원회, 인터넷·AI 전문가들이 이끈다...민간 조정역할 '시험대' (naver.com)

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.09.02

- 조회수49

-

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.09.02

- 조회수36

-

국제여성가족교류재단 콘퍼런스에서 전문가들 한목소리 (서울=연합뉴스) 강성철 기자 = "모자보건 증진을 위해서는 우선 여성이 처한 사회문화적 환경에 대한 이해와 개선이 있어야 합니다." 18일 숙명여대 백주년기념관 6층 신한은행홀에서 열린 '2015 모자보건 증진 국제 콘퍼런스'에서 전문가들은 "개도국 모자보건 증진을 위해 의료 확충 이전에 여성의 지리적 환경, 보건 시설에 대한 접근성, 사회 관습으로 말미암은 여성의 의료 서비스 접근 제한 등에 대한 개선이 필요하다"고 한목소리를 냈다. 국제여성가족교류재단(이사장 박미석)이 한국국제협력단(코이카)과 협력해 마련한 이 자리에는 네팔, 미얀마, 방글라데시 3개국의 모자보건 분야 공무원·의료 전문가와 안명옥 국립중앙의료원장, 이연수 코이카 역량개발부 부장 등 국내 관계자 등 100여 명이 참석했다. 박미석 이사장은 개회사에서 "모자보건은 여성과 영유아의 건강권 및 삶의 질 문제와 직결되어 있다는 점에서 국제사회에서 매우 중요한 이슈"라며 "문화와 사람에 대한 이해를 바탕으로 지난 3년간 실시한 3개국 연수 성과가 다른 지역의 공적개발원조(ODA)로 확산하기를 기대한다"고 밝혔다. 재단은 2012년부터 3년간 네팔, 미얀마, 방글라데시의 모자보건 관련 전문가 80여 명을 초청해 성인지(性認知)적 관점에 기반을 둔 보건 증진 연수를 시행했다. 올해는 이들을 대상으로 코이카가 6일부터 19일까지 '2015 아시아 지역 모자보건 증진 사후관리과정 초청 연수'를 진행하고 있다. 이날 콘퍼런스에서는 연수에 참가한 3개국의 전문가들이 나와 지난 3년간의 연수 성과를 공유하고 현재의 핵심 이슈 등을 고찰했다. 방글라데시 국립의과대학병원의 원장인 라만 미안 박사는 "정부 주도로 여성과 아동의 영양 강화를 통한 건강 증진을 위해 저소득층 여성에게 백미를 무상으로 제공하는 동시에 직업훈련 등 여성의 경제적 역량 강화를 위한 프로그램을 도입했다"고 소개했다. 미얀마의 보건부 민민판 국장은 "성인지적 관점의 모자보건이 중요하다는 인식하에 우선 보건부 공무원을 대상으로 양성평등 교육을 시행하고 있다"고 성과를 전했다. '모자보건 국제 개발협력의 현재와 미래'를 주제로 한 세션에서 강민아 이화여대 교수는 "빈곤 및 경제 부문 개선에 초점을 두던 새천년개발목표(MDGs) 이후 새롭게 채택한 지속가능개발목표(SDGs)에서는 중요 목표 중 하나로 건강한 생활 보장을 통한 모자보건이 중시되고 있다"고 강조했다. 정진주 사회건강연구소 소장은 '성평등과 모자보건 연계 교육 프로그램의 필요성'이란 제목으로 발표에 나서 "모자보건 증진은 양성평등의 관점에서 추진해야 한다는 것이 국제사회의 흐름"이라며 "성평등과 연계한 모성 건강, 공무원의 성인지 교육, 여성 역량강화 등이 앞으로 중점 과제"라고 의견을 제시했다. 이어 이정열 연세대 교수는 코이카가 에티오피아에서 추진한 간호 관련 교육·연구·시설 운영의 경험과 성공 사례를 소개했다. 토론에는 김영탁 서울아산병원 국제진료센터 소장, 이성은 아람나이팅게일 간호연구소 연구원, 김동식 한국여성정책연구원 연구위원이 참여했다. Original Source: https://n.news.naver.com/article/001/0007865419?sid=102

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.09.02

- 조회수34

-

Symposium on digital health Poster presentation At the next day’s symposium, Takemi Program Executive Director Jesse Bump—a fellow in 2010–2011—reflected on the important role the fellowship played in his own career. “The program makes us better versions of ourselves,” he said. Following their time in the program, fellows join a global cadre of experts who continue to collaborate and support each other. “The wonderful networks among the fellows beyond national boundaries can be the most important driving force to create a more peaceful, stable, and healthy world with no one left behind,” Keizo Takemi, Taro’s son and a fellow in 2007–2009, said in remarks delivered remotely at the symposium. Takemi was recently appointed Japan’s minister of health, labor, and welfare. (From right) Fellows Minah Kang, Aya Goto, and Friday Okonofua Talks at the symposium included a keynote address from África Periáñez, co-founder and CEO of Causal Foundry, a company that uses machine learning to personalize medicine, health care delivery, and patient support, especially in low- and middle-income countries. Takemi fellows presented research on a range of topics including uses of mobile technology to address gender-based violence in rural Nigeria, and the role of digital health in Taiwan’s national insurance system. Prakash Gupta, a fellow from the program’s first cohort (1984–85) returned to moderate a panel. Gupta, a distinguished chronic disease epidemiologist, is the founding director of Healis-Sekhasaria Institute of Public Health in Mumbai, India. Yutaka Aso, a member of the Takemi family who runs a large hospital in Japan, said he would be taking back lessons learned at the symposium. “The digital health tsunami is coming,” he said, noting both the opportunities and potential risks in that area. Original Resources: https://www.hsph.harvard.edu/news/features/takemi-program-40th-symposium/

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.07.30

- 조회수44

-

KETUA BPK MENJADI PEMBICARA DALAM JOINT SESSION OF THE 2022 OECD GLOBAL ANTI-CORRUPTION & INTEGRITY FORUM AND THE INDONESIAN G20 PRESIDENCY 31 Maret 2022 JAKARTA, Humas BPK - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna berpartisipasi sebagai pembicara dalam Joint session of the 2022 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum and the Indonesian G20 Presidency, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 31 Maret 2022. Bersama Member of European Court of Auditors, Joëlle Elvinger, Former Commissioner of the Korean Board of Audit and Inspection and Professor at the Department of Public Administration at Ewha Womans University, Minah Kang, Deputy Director of UK Government Internal Audit Agency, Jo Rowley, dan Director of Division for Treaty Affairs, UNODC, John Brandolino. Ketua BPK menjadi pembicara dalam sesi "Protecting the integrity of public finances amid a pandemic: Taking stock of the effectiveness of external and internal audit". Sesi dibuka dengan sambutan dari Deputy Secretary General of OECD, Jeffrey Schalegenhauf, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar. Keduanya mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pembicara dalam joint forum ini mengingat pentingnya peranan badan pemeriksa dan fungsi audit internal dalam memerangi kecurangan dan korupsi di sektor publik. Diperkirakan selama pandemic COVID-19, telah terjadi kecurangan milyaran dollar di beberapa negara G20. Pada sesi ini, Ketua BPK menyatakan bahwa dalam merespon pandemik, badan pemeriksa negara-negara G20 telah melaksanakan multi-years strategi untuk audit kinerja maupun audit tematik terkait respon pemerintah dalam mengatasi pandemi dan perbaikan ekonomi. Di Indonesia sendiri, BPK memegang peranan penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam mitigasi pandemic COVID-19. BPK telah mengantisipasi resiko yang mungkin muncul pada masa pandemic, dimana krisis mungkin saja menciptakan kesempatan untuk melakukan korupsi dan kecurangan serta penyalahgunaan kekuasaan yang memanfaatkan keadaan emergensi dan cela dalam peraturan. Selain itu, Ketua BPK juga menekankan bahwa mencegah korupsi jauh lebih baik dari pada mendeteksinya. Badan pemeriksa dalam memerangi korupsi haruslah dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan public awareness mengenai korupsi dan kecurangan lainnya melalui public disclosure laporan audit hingga memperbaiki metode dan tools untuk memerangi korupsi. Sebagai penutup, Ketua BPK menjelaskan bahwa dari perspektif SAI-SAI Negara G20, untuk mengatasi krisis di masa mendatang, SAI telah melaksanakan kolaborasi dengan multi stakeholders, menyusun strategic foresight, mengadopsi teknologi baru dan inovasi digital, mengidentifikasi resiko ekonomi yang muncul, dan memantau temuan audit, akar permasalahan dan rekomendasinya. Partisipasi Ketua BPK mewakili SAI20 dalam joint session tersebut merupakan wujud kontribusi kolaborasi dengan berbagai stakeholders dalam upaya untuk mencegah korupsi. Original Source: https://www.bpk.go.id/news/ketua-bpk-menjadi-pembicara-dalam-joint-session-of-the-2022-oecd-global-anti-corruption-integrity-forum-and-the-indonesian-g20-presidency

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.07.23

- 조회수36

-

Description: MK Minah Kang Ewha Womans University Professor, Department of Public Administration Description Minah Kang is a professor at the Department of Public Administration at Ewha Womans University in Seoul, Korea. Until recently, she served the Korean government as the first female Commissioner of the Board of Audit and Inspection of Korea. She was a committee member of various expert advisory committees, including the Presidential Committee on the 4th Industrial Revolution, the Primary Ministers’ Committee for International Development Cooperation, and many advisory boards for the Korean government. Since 2018, she is an active member of W20, an engagement group to the G20. She published numerous articles in internationally recognized public policy and health policy journals. Her research interests are audit and evaluation, global health and governance, development cooperation policy, and political analysis of public policy. She completed a Ph.D. in Health Policy from Harvard University, Masters of Public Policy from Harvard Kennedy School, and a BA from Ewha Womans University. Original source: https://www.oecd-events.org/gacif2022/speaker/92b7e961-1e95-ec11-a507-a04a5e7d20d9/minah-kang

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.07.23

- 조회수33

-

평화와 민주주의 연구소 인터뷰 팀 ‘폴인러브’ B조는 정치외교학과 학생들에게 전공과 관련된 다양한 진로에 대해 소개하기 위해, 현재 감사원 감사위원으로 활발하게 활동을 하고 계시는 강민아 교수님과의 인터뷰를 진행하였다. ‘폴인러브’ B조는 국방 분야에 관심을 가지고 있는 정치외교학과 학생들의 진로와 인생에 대한 조언을 담을 수 있는 인터뷰 질문을 작성하였다. 이를 바탕으로 위원님과 진행한 인터뷰 내용은 다음과 같다. 강민아 감사위원은 1965년생으로, 이화여대 영문학과를 졸업해 미국 하버드대 케네디 스쿨에서 정책학 석사 (Master in Public Policy)와 보건정책학 박사 학위(Ph.D. in Health Policy)를 취득했으며, 이화여대 행정학과 교수, 이화여대 리더십개발원 부원장, 경력개발센터 원장 등을 역임하였다. 보건복지부, 여성가족부, 행정안전부 자문위원, 국제개발협력위원회 민간위원, 외교부 혁신 태스크포크(TF) 자문위원, 4차산업혁명위원회 위원 등 국가실무 행정 분야에서도 활발하게 활동하였다. 현재는 2018년 3월부터 감사원 감사위원으로 재직하고 있으며, 2022년 3월 4년의 감사위원 임기를 마치고 학교로 돌아갈 예정이다. 2018년부터는 G20의 공식자문기구인 Women 20(W20)의 한국대표와 한국장학재단의 멘토로도 활동하고 있다. —————————————————————————– 감사위원이라는 직책에 대해 간단한 소개 부탁드립니다. 감사위원은 감사원의 감사 위원 회의를 구성하는 정무직 공무원으로서, 감사원은 헌법 제97조에 따라 국가의 세입·세출의 결산, 국가 및 법률이 정한 단체의 회계검사와 행정기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰을 하는 헌법기관입니다. 감사위원회의는 감사정책, 주요 감사계획과 감사결과에 대해 최종 결론을 내리는 감사원의 최고의사결정기구로서, 감사위원은 4년의 임기로 임명되며, 감사원의 감사위원회의는 5인에서 11인으로 구성하게 되어있고 현재는 감사원장을 포함한 7인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의는 감사위원회의를 지원하는 사무처에서 발굴한 감사 사항과 이를 바탕으로 작성된 보고서를 심의해 최종 의결합니다. 국가 전체 감사 체계로 보면 행정부와 공공기관, 지방자치단체 등에 각각 자체 감사기구가 설치되어 있는 데 감사원의 감사위원회의는 국가 최고 감사기구 (Supreme Audit Institution)의 역할을 하며 여러 자체 감사기구들과 협력 관계를 유지하고, 감사원에서 수행한 감사에 대해 최종 심의를 의결하는 기구라고 말씀드릴 수 있습니다. 위원님께서 대학 시절로 돌아간다면 하고 싶은 활동이나, 경험이 있으신지 말씀 부탁드립니다. 대학시절에 ‘창업’과 같이 도전적이고 과감한 활동을 하면서 실패나 거절의 경험을 겪어봤으면 좋았을 것 같다는 생각이 듭니다. 대학 영문과를 졸업한 이후에는 나름 정책학, 경영학, 커뮤니케이션학, 보건학, 그리도 정치학 등 다양한 전공분야에서 개발협력, 복지, 보건, 환경, 젠더 등 다양한 이슈를 연구하며 접해보았고, 국내와 해외에서 교수, 연구자, 그리고, 공무원의 역할도 맡아보았습니다. 또한, 미국과 유럽 국가 등 선진국 외에도 20여개 이상 개발도상국의 오지를 다니면서 나름 낯선 환경과 위험한 상황에 적응하고 익숙해져야 하는 도전적인 경험을 꽤 해본 편입니다. 그러나 대학시절 저는 도전의 기회를 충분히 넓혀보는 대신 스스로 익숙한 범위에 국한하여 경계선을 정하고 그 내부에서 활동하였던 것이 많이 아쉽습니다. 대학시절에만 누릴 수 있는 무한한 도전의 가능성을 스스로 포기했던 거죠. 요즘 제가 관심을 가지고 있는 개념 중 하나는 ‘회복탄력성(Resilience)’입니다. ‘회복 탄력성’은 실패하거나 거절을 당했을 때 그것으로부터 회복할 뿐만 아니라, 그 경험을 바탕으로 오히려 이전보다 더 탄력적으로 발전하는 것을 의미합니다. 코로나 상황으로 사회 곳곳이 무너질 수 있는 위기에 처한 지금은 그 어느때보다 개인과 조직, 사회와 국가의 회복탄력성이 필요한 시점입니다. 돌이켜보면 대학 시절이 거절과 실패의 경험을 통해 가장 단단한 개인적 ‘회복 탄력성’을 키울 수 있는 절호의 기회라고 생각됩니다. 대학시절에 무모해보이는 도전을 통해 작은 실패들을 충분히 경험하고, 그 실패로부터 회복하면서 나를 단단하게 하고 오히려 발전시킬 수 있는 훈련을 하실 수 있으면 좋겠습니다. 위원님이 읽었던 책이나 영화 중에서 위원님의 삶을 바꿔놓은 작품이 있다면 말씀 부탁드립니다. 먼저 2015년도에 개봉한 개빈후드 감독의 ‘Eye in the sky’라는 영국 영화를 추천해 드리고 싶습니다. 간단한 영화의 내용은 케냐 나이로비에서 자살폭탄테러를 준비하는 사람의 정보가 입수되어 드론을 통한 폭탄 투하로 테러범을 피살하는 작전을 진행하게 됩니다. 그런데 마침 폭탄을 투하하기로 한 장소에 근처에 사는 한 여자아이가 빵을 팔기 위해 나타나고 작전을 진행하게 될 경우 발생하게 될 그 소녀의 죽음과 폭탄 테러범이 장소를 이탈하게 될 경우 발생하게 될 10만 명 이상의 사람들의 목숨을 선택해야 하는 기로에 놓이게 됩니다. 작전을 진행할 것인가 말 것인가에 관해 관련 장관들이 난상토론을 진행하는 한편, 집행팀에서는 작전을 진행하게 될 경우 아이가 죽을 확률을 계산합니다. 영화의 결론을 미리 말씀 드리자면, 결국 계산된 확률에 따라 폭탄 투하 작전은 실행되고 소녀는 사망합니다. 정책 결정은 종종 이와 같은 선택의 딜레마에 당면하게 되는 데, 이 영화는 과연 누가, 어떠한 기준과 절차를 통해 이와 같이 어려운 결정을 내려야 하는가에 대한 진지한 질문을 던져줍니다. 우리의 결정이 지게 될 책임에 대해 무거운 질문을 스스로에게 묻도록 하는 영화이지요. 또 다른 영화는 2020년 개봉한 와드 알 카팁 감독의 ‘사마에게’라는 영화를 추천하고 싶습니다. 이 영화는 시리아 내전 중 영화 감독의 딸 ‘사마’가 태어나고 비참한 환경에서도 사람들이 꿋꿋이 살아가는 모습을 다큐멘터리의 형태로 담고 있습니다. 전쟁과 테러의 참담한 장면을 담아내면서도 그 속에서 일어나는 탄생의 기쁨과 소소한 행복을 살아내는 개인의 삶을 여성 감독의 렌즈를 통해 선명하게 그려낸 영화입니다. 이 영화에서는, 전쟁, 기근, 그리고 우리가 지금 경험하고 있는 전염병 등과 같은 사건들이 의사결정자들에게는 승리와 패배라는 단순한 결론이지만 그 순간을 살아가는 사람들에게는 고통스러운 서사적인 이야기이면서도 다양한 희로애락이 담겨있는 한권의 사진첩과 같다는 것을 보여줍니다. 폭탄이 떨어지는 고통과 두려움의 순간에도 사람들은 행복과 기쁨을 찾아내는 용기를 가지고 버티어 나갑니다. 여러분도 난민 캠프나 빈민가 쓰레기더미에서도 축구를 하는 아이들의 사진을 본 적이 있으실 겁니다. 공공분야에서의 정책결정에 대해 공부하는 우리들에게 이 두 영화는 사람들이 살아가는 삶의 현장을 성공 또는 실패, 승리와 패배의 확률과 통계적 수치로 환원하여 결정하는 것의 위험성에 대해 경고하면서, 그 단순한 수치 뒤에 감추어진 깊은 내면을 볼 수 있는 예리한 섬세함과 따스한 힘을 잃지 않는 것의 중요성을 얘기하고 있다고 생각합니다. ‘인생은 점들이 연속돼 만들어진 선’이라는 말과 같이, 위원님이 ‘점’이라고 생각한 경험이 지나고 보니 하나의 ‘선’으로 연결된 경험이 있으시다면 말씀 부탁드립니다. 제 인생에서 의미 있는 ‘점’들은 제 삶의 순간순간에 제가 만난 사람들입니다. 연구나 교육의 현장에서 그동안 만나온 제자들, 개발도상국에서 만난 현지 주민들과 활동가들, 그리고 정책현장에서, 또 감사원에서 저와 함께 고민하며 일하 분들이 제 인생의 페이지를 채워나가는 점들입니다. 저는 낯선 사람들을 만나 이야기 나누는 걸 좋아합니다. 그래서 저는 계량적 연구자로서 훈련을 받았음에도 불구하고 사람들을 만나 직접 이야기를 들을 수 있는 인터뷰와 같은 연구 방법을 점점 더 많이 적용하게 되었던 것 같습니다. 세계 곳곳에서 만났던 분들이 저에게 많은 것을 가르쳐주고 깨닫게 하는 스승이자 제가 가진 ‘human library’입니다. 이러한 ‘점’들과의 만남이 모여서 제 인생의 ‘선’을 이루게 되겠지요. 특히 그 중에서도 제자들과 만남의 의미는 특별합니다. 최근의 예를 들자면, 지난 1년간 한국장학재단에서 10명의 여대생 멘티들과의 멘토링 경험도 그러한 특별한 만남 중 하나입니다. 그런데 학생들과의 만남은 ‘화살표를 가진 선’을 만들어낼 수 있어 더욱 특별합니다. 제 수업이나 멘토링을 통해 만난 학생들이 미래의 학자, 활동가, 국회의원, 대통령 등으로서 미래 사회의 각처에서 다양한 역할을 하게 될 텐데 그들의 성장 여정이 그려내는 화살표가 만들어지는 과정 중 잠시라도 제가 함께 할 수 있었다는 것은 영광스럽고 뜻 깊은 일이라는 생각입니다. 그 화살표들이 가리키는 방향대로 마음껏 뻗어나가는 데 저도 힘을 보태고 싶습니다. 한국과 미국, 그리고 다양한 국가에서 하버드대학과 매스제네널 병원 (Massachusetts General Hospital) 연구원, 이화여대 행정학전공 교수, 감사원 감사위원, 개발협력 사업 평가 등 다양한 직무를 경험하신 것으로 알고 있습니다. 이렇게 다양한 커리어를 쌓아오신 이유나 계기가 있으시다면 말씀 부탁드립니다. 첫째는 호기심이 많았고, 두 번째로는 운이 좋았던 것 같습니다. 다양한 분야에서 여러 경험을 해보는 것은 특별한 행운이라고 생각합니다. 그래서 저는 제자들에게도 기회가 주어지면 여행이나 교환학생 프로그램을 다녀오도록 권합니다. 특히 낯선 곳일수록 좋습니다. 다른 나라는 음식만 다른 것이 아닙니다. 우측통행을 하는 곳도 있고, 전압이 다르고, 인사하는 법, 여성과 아이, 노약자에 대한 태도나 관습이 다릅니다. 그러한 차이를 알게 되면서 소위 ‘정답’을 찾던 나 자신의 편견과 고정관념을 깨는데 매우 큰 도움이 되었던 것 같습니다. 한편, 독립적으로 연구하는 교수로서의 생활에서 합의제 기구인 감사위원회의의 일원으로서 지난4년간의 경험은 획기적인 내적 성장의 기회라고 할 수 있습니다. 우선, 합의제의 경험이 특별합니다. 현재 감사위원 일곱 분은 법조인, 감사원, 정부부처, 학계 등 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있습니다. 감사위원회의를 진행할 때 간혹 격론이 벌어질 때가 있는데, 일곱 분 각각의 다양한 관점과 견해들이 표출되기 때문이라고 생각합니다. 지난 4년동안 여러 사건과 사례들에 대해 심의하고 토론하면서 어느 쟁점도 흑백논리로 구분하거나 판단하기 어렵다는 것을 보면서, 다양한 관점에 대해 폭넓은 시각을 가지는 것의 중요성을 뼈저리게 느끼게 되었습니다. 어느 한 명의 개인도 세상의 모든 지혜를 독차지할 수 없으며, 다양한 배경과 관점을 가진 사람들이 진솔하게 표명하는 다양한 의견들이 존중될 때 보다 합리적이고 민주적인 결정이 이루어질 수 있습니다. 여러분도 최대한 많은 경험을 통해 폭넓은 시선과 관점을 키워나갈 수 있기를 바랍니다. 저는 어렸을 때부터 호기심이 많았고, 또 운이 좋아 다양한 현장에서 여러 사람들을 만나며 생각의 폭을 넓힐 수 있었기에 정말 감사합니다. 하지만, 여전히 제 안에 남아있는 아직 깨어지지 않은 고정관념을 보게 됩니다. 앞으로도 계속 새로운 경험을 통해 제 마음의 창이 보다 활짝 열리고 ‘차이’와 ‘다름’을 겸손하고 즐겁게 이해하는 눈과 마음을 가질 수 있으면 좋겠습니다. ‘최초의 여성 감사위원’이라는 수식어로 인해 부담감을 느끼신 적이 있으셨나요. 있으셨다면 어떻게 극복할 수 있으셨는지 말씀해주시면 감사하겠습니다. 지난 4년간 늘 어깨가 무거운 부담감과 책임감이었던 것이 사실입니다. 감사원은 신라시대 659년 사정부로 시작되어 고려시대와 조선시대의 어사대와 사헌부 등으로 이어지며 1000년이 넘는 오래된 역사와 전통을 가진 기관입니다. 1963년부터 심계원과 감찰위원회가 합쳐지면서 오늘과 같은 형태의 감사원이 되었고, 이후 총 94명의 감사위원이 재직하였습니다. 그 중에서 제가 최초이자 유일한 여성 감사위원입니다. 그런 의미에서 이 자리는 제게 늘 말할 수 없는 영광이자 부담인 것이 사실입니다. 최초 여성 감사위원으로서의 제 역할은 무엇보다도 다양성의 차원에서 이해할 수 있을 것 같습니다. 감사위원회의에서 저는 국민의 안전, 환경, 젠더, 그리고 사회적 약자의 문제에 대해서는 누구보다도 민감하게 바라보고 목소리를 높였는데 아마도 여성으로서 이러한 문제들에 대해 조금 다른 시각과 입장을 가지게 되고 감수성이 좀더 높기 때문인 것 같습니다. 또한, 감사원내 여성 인력의 리더십 성장, 그리고 일과 삶의 균형에 대해 같이 고민하고 논의하는 코칭과 멘토링 체계의 구축 등에 대해 고민해보았습니다. 지난 4년동안 여성 최초의 감사위원으로서 어떠한 역할을 해야 하는지에 대해 늘 고민이 되었고 아직도 노력하고 있는 부분이지요. 여성가족부 자문위원, 국제개발협력위원회 민간위원, 외교부 혁신 태스크포스(TF) 자문위원, 4차산업혁명위원회 위원 등 국가실무행정 분야에서 많이 활동하신 것으로 알고 있는데 국가의 정책을 수립할 때 가장 우선적으로 고려하시는 가치(기준)은 무엇인가요? 정책결정과 평가 차원에서 종종 가장 우선시되는 가치로서는 효율성을 들 수 있습니다. 감사원 업무를 예를 들어 설명 드리자면, 감사의 종류에는 합법성 감사와 성과 감사가 있는 데, 먼저 합법성 감사는 법을 잘 지켰는가, 규정 위반이 있었는가 그 여부와 정보를 살펴보고, 성과 감사는 정부나 공공기관의 정책이나 사업이 의도했던 성과를 달성했는가를 판단하는 것이 목적입니다. 이때 성과 감사는 3E [efficiency(효율성), effectiveness (효과성), economy (경제성)]을 기준으로 이루어지는 것이 일반적입니다. 정책학 분야에서 그 동안 정책과 사업의 성과를 평가해온 연구자로서 저는 사실 좀 다른 생각을 가지고 있습니다. 위의 세가지 기준에는 “누구에게, 혹은 누구의 관점에서”라는 질문이 빠져있기 때문입니다. 물론 한정된 자원으로 목표하는 성과를 달성하려면 집행과정 중의 적법성과 효율성, 경제성이 도모되는 것은 필요합니다. 그러나 그러한 과정을 통해 달성된 성과와 혜택을 누가 누리느냐 하는 결과적 기준은 과정적 적합성 기준 못지않게 중요한 질문이라고 생각됩니다. 게다가, 정책 수립 시 효율성 기준에 주어져왔던 가중치에 대해서 지금과 같은 위기상황에서는 달리 평가될 수 있다고 생각됩니다. 앞서 말씀 드린 ‘회복 탄력성’의 차원에서 봤을 때 좀 다른 판단을 할 수 있지요. (놀랍게도) 회복탄력성에 관한 문헌에서 강조하는 중요한 속성 중 하나는 ‘중복성’과 ‘다양성’입니다. 그동안 낭비로 간주되었던 중복, 다양성과 잉여는 재난과 같은 국가적인 어려움이 왔을 때 사람들이 그러한 어려움으로부터 회복하고 탄력성을 얻을 수 있게 해주는 자원이 될 수 있다는 관점이지요. 국가 정책 수립에서 비용 효과성이나 효율성만이 아닌 가외성(redundancy)와 다양성도 함께 고려하는 방향성이 필요하다고 생각합니다. 효율성만을 최우선으로 추구할 때는 간과하게 되는 소외된 부분을 바라볼 수 있게 하기 때문입니다. 참고로, 이화여대 ECC 건물 2층에는 학생들이 잉여계단이라고 부르는 장소가 있는데, 그곳은 학생들이 앉아서 쉬거나 이야기를 나누는 곳입니다. 효율성에만 머무르지 않고 여유와 공유를 생각하는 사회가 되었으면 하는 데.. 정책학자에게 다소 이상적인 바램일까요? 감사위원으로서 활동하시면서 가장 기억에 남는 일이 있으시다면 말씀 부탁드립니다. 감사위원으로 활동하면서 여러 흥미로운 일들이 많았는데, 아무래도 가장 기억에 남는 활동은 지난 4개월간 권한대행 일을 맡아 활동했던 시간인 것 같습니다. 우선 감사원의 구성원들과 감사위원들께서 저를 전적으로 신뢰하고 협력해 주신 덕분에 어려운 시기를 잘 보낼 수 있어 참 감사했습니다. 협력과 소통의 중요성, 그리고 신뢰와 원칙의 의미를 절실하게 깨닫는 기회였습니다. 또한, 권한대행 기간 동안 국정감사와 국회 예결산위원회에 참여할 기회가 있었는데, 과거에는 학자로서 국가 행정에 대해 이론적으로만 이해하였다면, 국회 예결산을 심의하는 과정에서 던져지는 진지하면서도 신랄한 질문들을 통해 민주주의에서 견제와 균형이 가지는 중요성에 대해 다시 한 번 깨달을 수 있는 기회가 되었습니다. 한편, 정책을 처리하고 집행하는 과정에는 언제든 불확실성이 존재하기 때문에 완벽하게 정책을 마무리하는 것은 매우 어려운 일입니다. 그런데, 정책실행으로 나타난 결과는 국민, 그리고 향후 미래 세대의 삶에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 국회 뿐만 아니라 미래의 주인인 청년여러분들이 정책이 결정되고 집행되는 과정에 진지한 관심을 갖고, 그 결과에 대해 질문을 제기할 때 진정한 의미의 견제와 균형이 이뤄질 수 있을 것이라고 생각되었습니다. 학교에 돌아가면 이러한 관심이 실천될 수 있는 방안에 대해 학생들과 진지하게 논의해보고 싶습니다. 감사원 감사관을 꿈꾸는 학생들에게 가장 필요한 역량과 마음가짐이 무엇이라고 생각하시는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 최근 감사원에서 감사관의 역량에 관한 모델을 개발하였습니다. 그 모델에 기반하여 설명하자면, 감사 지식, 감사 실무의 역량 그리고 감사에 임하는 자세와 태도 3가지의 큰 특성으로 나누어 볼 수 있습니다. 먼저 감사 지식은 법령이나 감사 환경에 대한 다양한 지식과 이해의 정도를 의미합니다. 감사 실무는 실제로 감사를 기획해서 문제를 발굴하는 역량을 의미합니다. 이 단계에서 가장 중요한 역량은 주어진 주제나 분야에 대해 얼마나 핵심적이고 창의적인 질문을 던질 수 있는 지입니다. 창의적 접근으로 문제를 발굴한 사례로서, 층간 소음에 관한 감사를 들 수 있습니다. 사실상 층간 소음 문제는 그동안 거주자들의 성격 차이와 인내심의 문제로 인식되었던 사항이었지요. 그런데 현장 조사를 해보니 규정상 지정되었던 바닥의 두께가 제대로 지켜지지 않아왔던 문제점이 발견되었습니다. 당연하게 받아들여졌거나 무심코 지나쳤던 문제점들에 대해 창의적인 사고를 하며 색다른 질문을 던질 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 준비되어야 합니다. 또한, 문제점에 대해 조사하고 인과관계를 밝히고 조사결과에 대해 좋은 보고서를 쓰는 등에 관한 것도 감사 실무 역량입니다. 마지막으로 중요한 역량은 감사에 임하는 자세와 태도로서 공직자로서의 사명감과 열린 마음으로 소통하는 자세를 갖추는 것입니다. 감사관은 자신이 수행한 감사를 통해 국가, 행정, 정부의 질이 높아진다는 사명감을 갖는 것이 중요합니다. 그리고 열린 마음으로 소통해야 합니다. 왜냐하면 남의 문제점을 지적하려고 하다 보면, 자칫 자기 생각의 상자에 갇힐 수가 있기 때문입니다. 현재 한국이 겪고 있는 주요한 문제가 무엇이라고 생각하시며, 어떠한 방식으로 그 문제를 해결해야 한다고 생각하시는지 말씀해주시면 감사하겠습니다. 한국의 문제점에 대해선 많은 이야기들이 있습니다. 갈등, 세대 간 갈등의 문제, 분노의 문제 등이 있습니다. 저는 사실 거꾸로 한국의 강점에 대해 이야기하고 싶습니다. 이것이 문제를 해결하는 데 도움이 될 거라고 생각합니다. 제가 꼽고 싶은 한국의 강점은 개인과 국가의 ‘회복 탄력성’입니다. 우리나라는 역사적으로 많은 어려운 시기를 겪었습니다. 일제 식민, 한국전쟁 그 이후로도 다양한 위기와 재난을 겪었지만 의연하게 회복했습니다. 그리고 탄력적으로 일어났고요. 그러한 회복 탄력성은 우리 국민 개개인이 가진 좋은 품성이라고 생각됩니다. 예를 들어, 오래전 태안반도에서 기름 유출 사건이 있었을 때, 대한민국 국민들은 걸레를 들고 해변가의 조약돌을 다 닦아낸 사람들입니다. 그런 끈기와 인내심, 그리고 작은 일이라도 참여해야 한다는 적극성, 그러한 품성들이 대한민국의 힘이라는 생각이 듭니다. 이런 마음들이 잘 지켜지면 어떤 어려움도 이겨낼 수 있겠다는 생각이 드네요. 지금의 어려운 시기 역시 우리는 함께 잘 이겨낼 것이라 생각합니다. 대한민국의 평화‧민주주의를 위해 어떤 점이 가장 중요하다고 생각하시는지 알려주시면 감사하겠습니다. 견제와 균형이 가장 중요하다고 생각합니다. 우리나라 헌법기관에는 입법부, 사법부, 행정부가 있습니다. 더하여, 우리 국민들도 각자 개인으로서, 그리고 집단으로서 함께, 또 하나의 헌법기관으로서 견제와 균형의 역할을 수행하는 게 필요하다고 생각합니다. 한편, 진정한 의미의 견제와 균형이 이뤄지려면 열린 마음으로 다른 사람의 말을 듣는 자세가 필요합니다. 이와 관련하여, 저는 흔히 얘기하는 바와 같이 민주주의의 기본 원칙을 다수의 결정이라고 생각하지 않습니다. 민주주의는 소수의 의견이 들릴 수 있을 때 비로서 실현된다고 생각합니다. 열린 마음을 갖는 것과 다름을 인정하고 경청하는 것, 즉 다양성에 관해 인정하는 것이 대한민국의 평화와 민주주의를 위해 중요하다고 생각합니다. 제가 이화여자대학교에서 경력개발센터 원장시절 얻었든 가장 큰 교훈은 ‘학생은 다양하다’입니다. 그들의 다양함을 열린 마음으로 인정하고 격려하는 것이 민주주의로 가는 길이라고 생각합니다. 위원님의 과거의 꿈과 현재의 꿈 그리고 앞으로의 꿈이 무엇인지 말씀 부탁드립니다. 50대 중반인 저에게 꿈이 있는지 질문을 해주어서 정말 감사합니다. 어렸을 때는 이런 저런 꿈이 있었는데 아쉽게도 중고등학교 시절 이후 특별한 꿈이 없었던 시간이 꽤 길었던 것 같습니다. 그저 공부를 열심히 하면 된다고 생각했었던 같습니다. 다행이 지금 제게는 꿈이 있습니다. 그 꿈은 이화여대의 설립 이념과 관련되어 있기도 한데, ‘한 사람의 여성도 소외되지 않으며 교육받고 건강한 삶을 살도록 기여하는 것’이 제 꿈입니다. 다양한 문화와 관습의 개발도상국을 여행하며 인간의 기본적 권한인 출생등록이 되어있지 않고, 읽기와 쓰기를 배우지 못하며, 자신의 꿈을 가져보지도 못하고, 여가나 취미에 대해서는 상상할 수도 없는 아이들과 여성들을 만나보며 많이 안타까웠습니다. 최근 4년 동안은 감사위원 업무 때문에 개발 현장에 가지 못해서 아쉽기도 했습니다. 이화여대로 다시 돌아가면 다시 그 꿈을 이룰 수 있도록 노력해보고자 합니다. 아직도 가슴이 뛰는 꿈을 가질 수 있어 너무나도 좋습니다. 또 하나의 꿈은 저의 후배나 제자들이 자신들이 가진 꿈을 펼칠 수 있도록 제가 마음껏 지원해줄 수 있게 된다면 좋겠습니다. 마지막으로 고려대학교 정치외교학과 학생들에게 조언 한마디 부탁드립니다. 저는 학생 여러분들께서 매우 ‘도발적’인 질문을 할 수 있었으면 좋겠습니다. 이제 co-creation, 즉, ‘함께 만들어가는 시기’가 도래했다고 생각합니다. 인공지능, 사물인터넷, 블록체인, 증강현실, 메타버스 등등 새로운 기술들은 자칫 인류의 삶에 위협적인 부분도 있지만, 한편으로 우리에게 기존에는 생각하지 못했던 새로운 가능성을 열어줄 수도 있습니다. 과거에는 소수에게 한정되어 있던 창조와 생산의 기회나 자원이 좀더 보편화되면서, 누구나 무언가 새로운 것들을 함께 상상하고 만들어갈 수 있는 가능성이 열리고 있다고 생각합니다. 그런 의미에서 대학생 여러분들께서 그러한 기회를 적극 요구하고 활용해야 한다고 생각합니다. 기성 세대가 불편해 할 질문을 많이 던져주시면 좋겠습니다. 해결책을 찾아내도록 하는 도발적 질문들을 던져줄 때 비로소 우리 사회가 발전하고 변화할 수 있을 거라고 생각합니다. 따라서 항상 무엇이 도발적인가에 대해 고민하고, 용감하게 그런 질문들을 던져주는 역할을 해주었으면 좋겠다고 생각합니다. 미래는 여러분의 기회이자 책임이기 때문입니다. 원본링크: Pol in Love 2기 B조 강민아 감사원 감사위원(감사원 권한대행) 인터뷰 | PDI : 평화와민주주의연구소

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.07.23

- 조회수57

-

[인터뷰] 라이트재단 김한이 대표, 이화여대 강민아 교수 근거 기반한 R&D 지원…"보건의료기술 공공재로" "한국, 수혜국→공여국 경험, ODA 분야에서 강점" 한국이 국제 사회에서 영향력이 커질수록 공적개발원조(ODA)를 통한 국제 보건에 기여할 것이라는 기대도 커지고 있다. 한국은 국제 원조를 받던 나라에서 주는 나라가 된 유일한 국가이기도 하다. 그리고 이제는 '새로운 ODA 방식'을 제안하며 변화를 꾀하고 있다. 단순히 자금을 지원했던 기존 ODA 방식에서 벗어나 연구개발(R&D), 기술 이전, 역량 강화, 파트너십 등을 통해 새로운 시너지를 창출하는 데 중점을 두는 것이다. 이런 모델을 발전시키는 데 앞장선 곳이 국제보건기술연구기금(Research Investment for Global Health Technology Foundation, 이하 ‘라이트재단’)이다. 라이트재단은 지난 2018년 7월 보건복지부, 빌앤멜린다게이츠재단, 국내 생명과학기업 등이 민관협력으로 설립한 비영리 재단법인이다. 라이트재단은 재정 지원과 최첨단 R&D를 결합해 시너지를 극대화한다. 이같은 방식이 성과를 내면서 국제 보건 분야 ODA가 양적인 측면뿐 아니라 질적으로 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다. 이에 청년의사 자매지 ‘Korea Biomedical Review(KBR)’는 라이트재단 김한이 대표, 이화여대 행정학과 강민아 교수와 함께 한국의 ODA 분야에 대해 이야기를 나누는 자리를 마련했다. 인터뷰는 청년의사 박재영 편집주간이 진행했다. (왼쪽부터)라이트재단 김한이 대표, 이화여대 행정학과 강민아 교수는 라이트재단의 공적개발원조(ODA) 방식에 대해 설명했다(ⓒ청년의사). 박재영: 라이트재단은 매우 독특한 방식으로 운영된다고 들었다. 라이트재단이 지향하는 ODA 방식은 무엇인가. 김한이: 라이트재단이 설립되기 5년 전 일본 정부가 글로벌헬스기술진흥기금(GHIT)을 운용한 방식을 벤치마킹했다. 바로 정부 ODA 자금을 활용해 세계적인 공중 보건 향상에 기여한다는 목표로 진행하는 연구를 지원하는 것이다. 라이트재단의 목표는 GHIT와 조금 다르다. 특히 한국은 세계 최빈국에서 공여국으로 빠르게 전환한 비교적 '젊은' 공여국인 만큼 이런 경험을 살린 독특한 방식 가능하다. 지난 2018년 라이트재단을 설립했을 때 한국은 ODA에 대한 기여를 꾸준히 늘리겠다는 의지와 함께 R&D 분야에서 역량을 지니고 있다는 점에서 국제적으로 인정 받았다. 이에 재단 설립을 계기로 금전적 지원을 넘어 국가 특성을 활용해 국제사회에 기여할 수 있는 방법을 고민했다. 한국은 현재 R&D 역량과 강력한 공중보건체계를 갖췄지만 한때 가난과 식민지배를 경험한 역사도 갖고 있다. 이런 독특한 배경은 한국이 보건의료기술을 시장에서 사고파는 상품이 아닌 '국제적 공공재(Global Public Goods)'로 개발하고 제공하는 데 기여하는 강력한 원천이 될 수 있다. 공중보건과 건강 형평성의 가치에 기반을 둔 혁신이다. 강민아: R&D에 투자하는 기업이나 기관들은 많다. 그러나 라이트재단은 공익적 목적으로 투자한다는 점에서 다르다. 세계적으로 건강을 증진하고 수명을 연장하기 위해 많은 노력을 들이고 있지만 형평성을 목표로 공중보건 개선에 초점을 맞추는 곳은 적다. 라이트재단의 또 다른 강점은 근거에 기반해 R&D를 지원하는 것이다. 근거를 바탕으로 어느 지역에 어떤 백신이 필요한지 결정한 후 연구를 진행한다. 현재 R&D는 공급 중심적이다. 그러나 공급자가 원하는 것이 아닌 수요를 기반으로 해야 한다. 박재영: 최근 국제사회가 한국 ODA 투자에 거는 기대가 커지고 있다. 그러나 한국의 GDP 대비 ODA 예산은 OECD 국가 중에서 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 강민아: 한국의 ODA 규모가 크진 않지만 많은 국가가 한국에 원조를 요청하고 있다. 선진국들이 ODA 예산을 줄이는 반면 한국은 최근 들어 관련 예산을 크게 늘리고 있다. 세계적으로 긴축재정을 고수하는 추세에서 한국이 ODA 분야에 막대한 예산을 배정했다는 것은 큰 의미가 있다. 해외에서 한국을 주목하는 이유이기도 하다. 또한 수혜국에서 공여국으로 빠르게 발전한 경험은 한국만이 제공할 수 있다. 박재영: 라이트재단 재원은 대부분 한국 정부와 빌앤멜린다게이츠재단에서 지원하는 것으로 알고 있다. 지원금은 어떻게 활용되나. 김한이: 지난 5년 동안 약 726억원(5,489만 달러)를 들여 55개의 프로젝트를 지원했다. 그중 가장 큰 분야는 백신과 진단 키트이며 치료제와 디지털헬스 플랫폼 관련 프로젝트도 일부 지원했다. 또한 지난해 아프리카와 아시아 7개국에서 근거 창출을 위한 프로젝트 7건을 선정해 지원하기 시작했다. 올해부터는 인력 양성을 위한 교육 보조금도 지원했다. 청년의사 자매지 ‘Korea Biomedical Review(KBR)’는 라이트재단의 공적개발원조(ODA) 방식에 대해 논의하는 자리를 마련했다. (왼쪽부터) 이화여대 행정학과 강민아 교수, 라이트재단 김한이 대표, 청년의사 박재영 편집주간(ⓒKBR) 박재영: 라이트재단 지원을 받는 한국 기업도 있나. 김한이: 제품개발연구비를 지원받기 위한 조건 중 하나가 프로젝트 팀에 한국 기업 혹은 한국 단체 등이 하나 이상 포함돼야 한다는 것이다. 한국 정부와 빌앤멜린다게이츠재단이 국제 보건 R&D에 더 많은 한국인을 참여시키는 데 관심을 갖고 있기 때문이다. 이 분야에 종사하는 한국인이 적기에 그 수가 늘어났으면 하는 바람이다. 라이트재단이 기업의 사업을 돕는 것이냐고 묻는 사람들도 있다. 대답은 '아니오'다. 라이트재단의 기금을 지원 받으려면 해당 연구가 세계 공중보건에 기여하기 위해 활용될 수 있다는 점에 동의해야 한다. 기금 지원과 관련한 제안서를 평가할 때 가장 중요하게 보는 부분은 자원이 한정된 지역에서 필요한 사항을 충족할 수 있는지다. 예를 들어 백신, 치료제의 경우 효과성·안전성을 담보하는 동시에 고온 환경에서도 안정적으로 활용 가능한지, 중저소득 국가에서 적절한 비용으로 조달 가능한지, 쉽게 투여할 수 있는 방법이 있는지 등을 본다. 또한 기금을 지원해 개발한 제품이 지역 공중보건체계를 통해 필요한 사람들에게 전달될 수 있어야 한다. 국제 공공재로서 필수 보건 기술을 개발하는 곳에 지원하겠다는 것이다. 개발된 제품이 고소득 국가에 공급될 경우에는 기업의 가격 정책에 간섭하지 않는다. 그러나 중저소득 국가의 경우 현지 정부가 공공 조달을 통해 유통할 수 있는 가격으로 공급해야 한다. 미충족 수요가 있는 국가에 공급하지 않으면 다른 제조업체에 해당 제품의 라이센스를 부여하는 계약 등을 포함해 ‘글로벌 액세스(Global Access)’에 대한 동의를 미리 얻는다. 박재영: 라이트재단이 제품 개발 후 현지 조달까지 지원한다는 뜻인가. 김한이: 조달 과정에 직접 도움을 주진 않는다. 그러나 세계보건기구(WHO)가 권장하는 사례나 제품 특성에 대한 인사이트를 제공한다. 성공적인 조달을 위해서는 WHO와 기타 국제기구 또는 지원하는 국가의 정부 지침을 준수해야 한다. 앞서 언급한 효과성, 안전성, 온도에 대한 안정성, 작동과 구현의 용이성은 국제 공중 보건을 위한 제품 개발에서 고려해야 할 중요한 사항으로 초기에 주요 이해관계자와의 조율이 필요하다. 라이트재단은 이해관계자를 위한 인사이트를 제공한다. 박재영: 한국이 공여국이 된 지 10년이 조금 넘었다. 그동안 현금, 물품, R&D 등 다양한 지원을 시도했을 텐데 어떤 방식이 가장 가장 좋다고 보는가. 강민아: 지원 목적에 따라 달라지기 때문에 좋고 나쁨을 판단하기는 어렵다. 앞서 말한 것 처럼 R&D에 지원하는 것은 한국 ODA만의 특징이자 장점이다. 또한 특정 국가를 직접 지원하는 '양자 원조'와 국제기구를 통해 지원하는 '다자 원조'가 있다. 다자 원조는 자원을 효율적·효과적으로 활용할 수 있다. 그러나 지원을 하면서 배울 점이 없다는 게 단점이다. 반면 양자 원조는 지원 이후 어떤 결과가 도출되는지 직접 보고 배우며 경험을 쌓을 수 있다. 다자 원조를 통해서는 데이터나 경험을 축적할 수 없다. 국제기구와의 협력에 대한 평가를 통해 다자 원조의 단점이 개선될 수 있을 것이라고 본다. 또한 단순히 한국의 이름을 알리는 것뿐 아니라 어떤 방식의 ODA가 효과적인지 파악하는 것도 중요하다. 박재영: 연구 개발 성과를 어떻게 측정하는가. 김한이: 재단이 설립된 지 얼마 되지 않아 지원한 R&D 성과를 소개하기는 좀 이르다. 그러나 R&D 결과를 판단하는 방법과 해당 연구가 공중보건에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 자신있게 말할 수 있다. 재단은 기금 지원을 통해 개발된 제품이 WHO '사전적격인증(Prequalification, PQ)'을 받거나 규제당국 승인을 통과할 수 있을지 추정한다. WHO PQ는 국제 수준의 공공 조달을 위한 중요한 단계이기에 의미가 크다. 지원한 제품 중 WHO PQ를 획득한 것은 없지만 오는 2028년까지 4개의 진단 키트와 백신에서 PQ 인증을 받는 것이 목표다. 이를 통해 말라리아, 뇌수막염, 콜레라, 결핵, 장티푸스 등을 예방하거나 확산을 막는 데 기여할 수 있기 때문이다. 해당 질병은 중저소득 국가의 국민에게 영향을 미치며 전세계적으로도 건강 불평등의 원인이 된다. 강력한 보건체계를 통해 공평하게 배포되지 않는 한 아무리 좋은 도구여도 의미가 없다. 비록 현재 기금 규모로는 공중보건체계 강화라는 목표를 달성하기는 어렵지만 인력 양성에 도움을 주는 방식으로 지원하고 싶다. 박재영: 라이트재단 상임이사로서 이루고 싶은 목표가 있나. 김한이: 나중에 되돌아봤을 때 라이트재단이 소수 특권층이 아닌 정말로 필요한 사람들에게 백신, 의약품, 진단 키트 등을 개발하고 공급하는 R&D 지원에 대한 핵심 원칙을 정립하는 데 기여했다고 스스로 인정할 수 있길 바란다. 핵심 원칙 중 하나는 겸손과 연대에 기반한 협업이다. 한국이 다른 나라에게 도움을 줄 수 있는 강점을 인식하는 것뿐 아니라 다른 나라의 강점을 배우는 것도 중요하다. 중저소득 국가 파트너들은 문제와 필요한 자원이 무엇인지 잘 알고 있다. 이에 한국도 현지 관계자의 이야기를 경청하고 이로부터 배워야 한다. 한국 파트너들이 세계 여러 지역에 도움이 된다면 매우 기쁠 것이다. 식민지에서 독립한 역사를 가진 부유한 국가라는 한국만의 독특한 경험이 다른 나라를 지원하는 데 큰 힘이 될 것이다. 원본링크: https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3011012

- 작성자강민아 교수연구실 관리자

- 작성일2024.07.23

- 조회수70